フィリダ・バーロウ - 境界のない彫刻

「日々の行為のなかで、見慣れたものは、やがて別のかたちに姿を変える。」

―― フィリダ・バーロウ(Phyllida Barlow, 1944-2023)

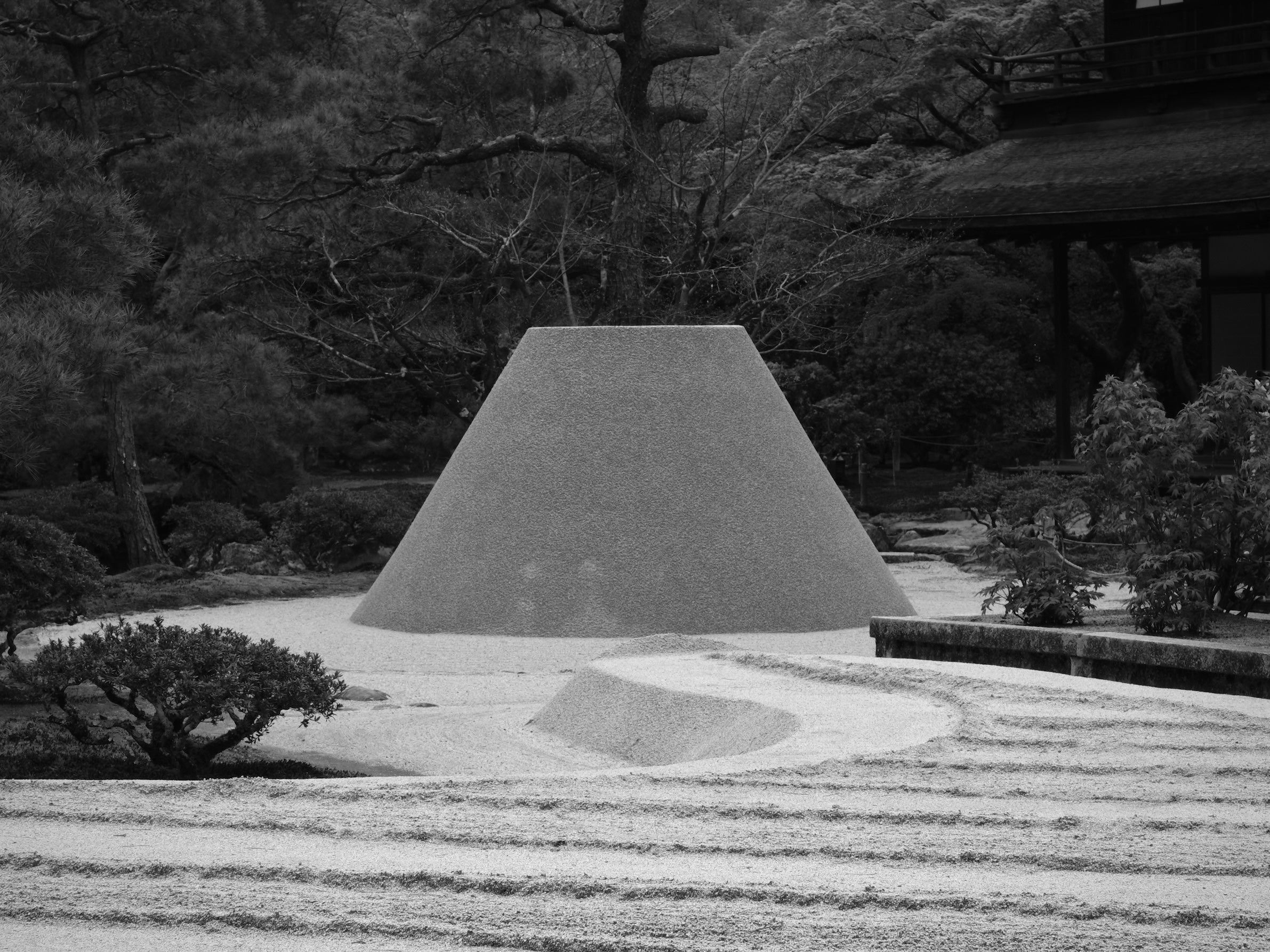

Installation view, Phyllida Barlow – unscripted, Hauser & Wirth Somerset, 25 May 2024 – 5 January 2025

Installation view, Phyllida Barlow – unscripted, Hauser & Wirth Somerset, 25 May 2024 – 5 January 2025

木材、セメント、段ボール、布。作る行為と作らない行為のあいだで素材は変容し、作り手の動きの痕跡が、かたちを結ぶ。私の視界を覆い尽くすような彫刻は、設置された場所に迎えられながらも、どこか落ち着きのない不器用さをまとう存在として佇んでいた。

ロンドンから電車に乗り、夏の終わりの乾いた空気のなか、太陽が緑の草原を遠くまで照らす牧歌的な景色を眺めながら、イングランドのサマセットへ向かった。ハウザー&ワース(Hauser&Wirth Somerset)で行われる、没後一年のフィリダ・バーロウ展を観に。

展示室に着くと、バーロウの写真が目に入る。自身がすっぽりと収まるほどの大きな作品を背景に、まだ幼い我が子を抱え、微笑む姿。彼女は大学で彫刻を学び、長年にわたって講師として教えるかたわら、家事と並行して制作を続けていた。のちに講師を退き、フルタイムのアーティストになってから、その積み重ねてきた作品が、多くの人の目に触れるようになる。亡くなる数日前のインタビューでは、78歳にしてなお朝6時に起きて、ロンドンのスタジオに通い、制作を続けていることを楽しそうに語っていた。

「彫刻において最も惹かれるのは、それが必ずしも100%視覚的なものではないということ。触れたい、動きながら感じたいという“切実さ”がある。彫刻は、360度で関わる“落ち着かない”アート。それは単なる“モノ”にとどまらない言語なのだと思う。」

——フィリダ・バーロウ

見上げたり、のぞき込んだり。背を伸ばし、身をかがめ、作品の周りを歩き回る。立ち止まって細部に目を向けると、木材に厚く塗り重ねられた色彩が、奥の、そのまた奥まで続いているような錯覚に陥る。バーロウの彫刻を前にすると、自分がどのスケールで物を見ていたのか、手からすり抜けていく。表面をじっと見つめていると、これが大きいものなのか、小さいものなのか、自分の内側で密かに測っていた尺度をふと忘れる。

それでも、どこか見慣れた光景を思い出す。それは街の色、古びたコンクリート、色が落ちたピンク混じりの標識、道脇に忘れさられた残存物。彼女の作品は私にそんな記憶の断片を押し返してくる。

視線を惹きつける色彩や形が陽気さを振る舞っているものの、その空間を呑み込んでしまうスケールと、物体同士のもつれが、どこか危うい存在として私を動揺させる。包まれていた布から剥ぎ出されたような仕草や、唐突に突起が現れた塊は不器用な身体を想起させる。互いに支え合いながらも、地面に横たわった彫刻。そこには、やがて失われてゆくものを少しでも長く持続させようとする、抗えない時間の流れが滲み出してくる。

部屋から部屋へと歩き進み、作品は大きさを変えながら、窓から降り注ぐ自然光が照らす。この気候の下でかたちが生まれてきたのだろうと、額を起こして表面の質感をなぞっていく。外に出ると、庭園があり、そこには色とりどりの花と植物が入り混じり、それは境を超えて牧草地まで広がるようだった。フィリダ・バーロウの作品を見ることは、少し自然を眺めることに似ている。見えてはいても、掴みきれないような。私の目にはりついた彫刻の残像がとどまり、言葉にならないものを受け入れる感覚が、徐々に満ちていった。

Phyllida Barlow exhibition / Hauser & Wirth Somerset

Words and images by Chihiro K.